RPAによる業務改善、効率化推進の成功のカギ【連載第一弾】~モデルケース① 導入効果の実感~

RPAが身近になり、定着して久しいですが、今回はRPAによる業務改善・効率化において課題感をお持ちの方に向けて、RPA導入や推進を成功させるためのカギをお伝えしていきたいと思います。

一般的にRPA導入には大きく2つの方法があるかと思います。

1. 現場の方が自分たちでRPA製品を使って業務を自動化開発する。

(ここでは「草の根導入」と呼びます)

2. 専任チームが自動化開発をする。

(いわゆるCoE(Center of Excellence)によるRPA導入)

それぞれの特長や比較については過去コラムでも扱っていますので、是非ご覧ください。

RPAの「草の根導入」(自社でRPA開発)を始める前に知っておきたいこと

RPAで全社的な業務改善をするならCoE(Center of Excellence)導入という選択肢

これまでRPAによって業務改善、効率化を成功させてきたお客様の共通点、なかなか普及せず縮小や撤退を選択されたお客様との相違点など、多くの事例の中でみえてきたポイントを3つのモデルに分けて連載コラムとしてお伝えしていきます。

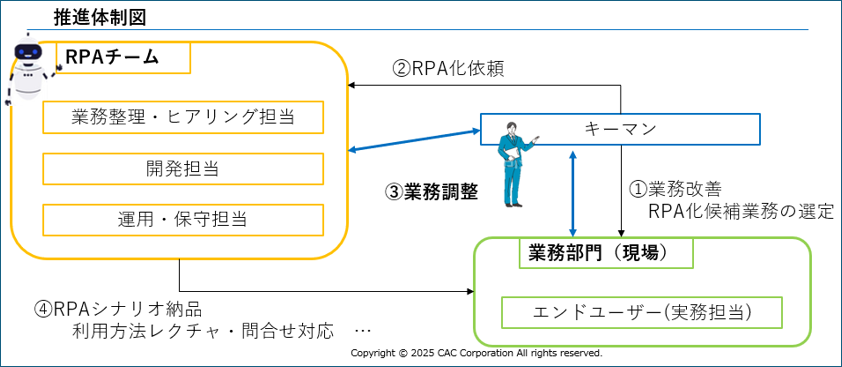

全社的な業務改善CoE導入 キーマン設置型とは

1つ目は名前の通り、専任チームが業務改善や自動化を担う中でキーマンとなる担当者を設置するモデルです。推進部門と業務担当・利用者の間に調整役を配置し、よりスムーズな展開目指すことができます。

あらゆる工程やステップがある中でも「業務調整」はRPA展開する上で一番難しいといっても良いと思います。

DX推進/情報システム側と現場の間でどうしても、わだかまりやギャップが生じてしまう、そんなときに橋渡し役として、RPA推進に理解があり、かつRPAの基礎知識を持ち業務に精通している方を置いて、円滑に要件定義~設計工程を進めていこうといったモデルになります。

このモデルのメリット/デメリットをあげていきます。

メリット① 現場のRPA導入目的に即した案件収集が実現できる

現場理解が深いキーマンを通すことで、現場のRPA方針に最適な業務を選定しやすくなります。

たとえば、定量的な効果予測ベースでは優先度が下がりがちな小粒業務(担当者が1名で毎日決まった作業を行っている場合など)もキーマンが吸い上げて自動化機会を創出することで、導入効果の実感につながりやすく、実務担当との協力体制構築も期待できます。

メリット② より正しく、実用的なRPAシナリオの完成を目指せる

普段ITやRPAに馴染みのない現場担当者から業務ヒアリングをすると、根本的な業務改善に至らない場合が出てきます。現場担当者としてもシステム用語での説明や業務フロー図、設計書といった資料など慣れないことが多いため、共通言語での対話ができていないことが原因の一つにあります。そこで両者の言葉が分かるキーマンによって、全体の完成度が大きく変わってくることがあります。

デメリット、懸念点① 本質的な業務改革が難しくなるリスク

業務プロセス自体の改善(及び、その中で既存の社内システムや他ツール導入による効果との比較検討)につながりづらくなる場合があるため、 RPA化を前提として業務選定を行うのではなく、一手段と位置づける視点を持つことが必要となります。

デメリット、懸念点② 野良ロボ、野良業務が発生するリスク

キーマンがRPAチームと業務部門の親和性を高めてくれる一方で、そのキーマンがいなくなってしまったら、RPAや業務自体が形骸化していく可能性があります。運用フェーズにおいては、キーマンに頼りきりになることがないよう全社での体制構築が必要となります。

成功要因とは

今回のモデルにおける成功要因を当社なりに考えてみました。

まずはキーマンとなる担当がいるかどうか、普段から課や部をこえたコミュニケーションが活発で、どんな人がどのような業務・作業しているか、なんとなくでも知っている、顔が広い方がいるといった特徴があげられます。巻き込もう、一緒にやろう、というハードルが高くない、あるいは前に進めるパワーのある方(キーマンに相当)が自然と動いてくれて、RPA推進の要となるタイミングで助けてくれる存在になっていく、というケースもあります。

また、組織の雰囲気としても、こうした活動される方に好意的で抵抗がない、というのもポイントと思います。

加えて、ボトムアップ、トップダウンどちらの力ももっているというのも一つ要因としてあげられます。上からやれといわれた、というのが現場担当者に浸透していないときに一番聞くことが多いことでもあり、逆にやりたいけれど分かってくれない・予算がでない、という状況で現場担当者が断念してしまう、といったことも起こりえます。

やはり全社的な効果を出すには上からも下からもあらゆる協力が必要、というのがみえてきます。といっても一個人に負荷や対応が偏ることなく、各担当者がそれぞれの役割を果たし、少しずつ力を合わせることで実現できるものです。

おわりに

今回はキーマンという心強い協力者がいるというモデルをご紹介しましたが、そんな人材は育てるところから・・というご意見もあると思います。そうしたお客様でも取り組むことができる「業務収集モデル」を次回はご説明していきます。残り2回も是非ご覧ください。

本記事のカテゴリ :RPA技術コラム

PickUP

本記事に関連するCACのサービスやお役立ち情報をご紹介します。

- 【コラム】【様々な帳票をWinActorでラクラク時短処理!!】 新機能「雛形・データ」ライブラリと従来の「Excel関連」ライブラリでは、 どちらが速くて最適か?

- 【コラム】RPAによる業務改善、効率化推進の成功のカギ【連載第二弾】~モデルケース② 最適な業務選定~

- 【コラム】WinActorで生成AI連携 ~シナリオひな型作成機能におけるプロンプト検証の実例と比較まとめ~【連載第三弾】

- 【コラム】どうもうまくいかない!?SharePoint Online(SPO)とRPAの”あるある”をこう解決した!

- 【サービス】RPA導入サービス

- 【サービス】RPA業務選定トライアルパック

- 【サービス】RPA研修 自社開発イネーブルメントプログラム

- 【動画】RPA 3つのTIPS - 業務選定・開発標準化・無人実行

- 【資料ダウンロード】RPA計画_業務選定ワークシート(xlsx)